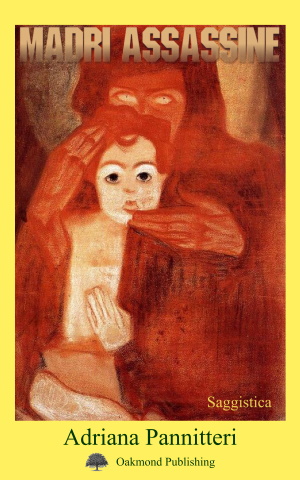

Madri assassine di Adriana Pannitteri –

Con interviste dirette alle donne che hanno ucciso i propri figli, Adriana Pannitteri racconta che cosa può aver fatto scattare nella mente di una madre la volontà di compiere il delitto più impensabile.

- Titolo: Madri assassine

- Autore: Adriana Pannitteri

- Lingua: Italiano

- Formati: kindle, copertina flessibile (171 pagine)

- Editore: Oakmond Publishing (2019)

- Generi: Saggisitica

C’è un delitto ritenuto inaccettabile, persino impossibile, perché vuol dire uccidere carne della propria carne. Eppure, anche le madri uccidono i loro figli. L’orrore, la pietà, e la condanna non bastano a comprendere che cosa sia accaduto nella loro mente. Sono solo madri cattive?

Adriana Pannitteri, giornalista e scrittrice, in un diario crudo ma senza giudizio ci racconta il buio della mente di queste donne dopo averle incontrate a Castiglione delle Stiviere nel mantovano in quello che un tempo veniva chiamato manicomio criminale. La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, avvenuta di recente, non cancella la malattia mentale e la necessità di esplorare la complessità della psiche umana.

Il racconto di queste donne si intreccia con quello di Maria Grazia, una bambina che ha avuto la mamma malata di depressione. Ricostruisce la sua infanzia segnata dalle ferite psichiche e dal dolore e ci sfida con la sua testimonianza a pensare che la cura e la guarigione sono possibili.

Spiega la dottoressa Annelore Homberg nella postfazione: «la malattia mentale è la conseguenza di un rapporto alterato con la realtà, ma non quella materiale, bensì degli affetti. Si chiama anaffettività.»

Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile

Comincia a leggere qui gratuitamente l’incipit del libro

Madri assassine:

La Bella stagione

Quell’estate non fu tanto calda. L’aria che di solito a quel punto della stagione al sud emanava odori forti, aveva un sapore lieve. Di pesco. La terra in campagna respirava, meno polverosa. C’era stata la pioggia in primavera a rinfrescare. Scrosci che avevano riempito anche i torrenti. E così i solchi si potevano vedere, ancora imbevuti di acqua. Un regalo per le coltivazioni seccate da tante stagioni aride.Maria Grazia, quell’estate, se la ricorda piuttosto bene. Per quanto fosse piccina. Quattro, cinque anni. Non di più. Le si affacciano alla memoria le impronte delle sue scarpette lungo il viottolo che ancora si snoda fino all’aranceto. Alberi rigogliosi, le foglie di un verde scuro lucido. L’uno dietro l’altro, in fila. «Uno, due, tre e trenta. Cinquanta… cinquantuno.» Maria Grazia contava gli alberi con il nonno, cercando di allungare i passi. Facevano quel gioco decine di volte. Per forza di cose perdevano il conto, scoppiavano a ridere, e ricominciavano tutto daccapo. Sin quando, ricorda, un giorno il nonno le lasciò per un attimo la manina e con il bastone di legno scuro prese a tracciare un solco sul terreno, come un recinto attorno all’albero che a lei era sembrato il più bello di tutti. «Maria Grazia – disse con un gran sorriso e voce teatrale – questo è il tuo albero.»

Il nonno di Maria Grazia aveva le mani grosse e forti di chi aveva lavorato. Le usava però con una leggiadria sorprendente. In campagna, nelle lunghe passeggiate mano nella mano, si fermava d’un tratto dinanzi ad una pianta di fichi d’India. Dalla tasca dei pantaloni tirava fuori un coltellino e riusciva, con movimenti veloci, a sbucciare i frutti senza che le spine lo ferissero. A tavola, messosi comodo, il coltellino volteggiava rapido. Un illusionista alle prese con le bucce acuminate. Nel piatto una montagna di bei fichi freschi. Suo nonno indossava sempre un gilet scuro abbottonato sulla camicia bianca, come si usava un tempo. Nel taschino custodiva un orologio tanto grande che pareva di sentire l’eco delle lancette. A una certa ora, dopo la quiete del pomeriggio, quando la casa iniziava a riempirsi di suoni e voci, tirava fuori l’orologio. Si metteva seduto e iniziava a lucidare il vetro con un fazzoletto. Passava e ripassava, come se il tempo non avesse importanza, con gesti pacati, immerso nei suoi pensieri. Faceva gracchiare la rotellina della carica, avanti e indietro con movimenti quasi impercettibili, e pareva scrutare le lancette. Il nonno aveva la massima fiducia nel suo orologio. Ma tutto quel lavorio era parte di un rito. La bambina lo guardava in silenzio. «Maria Grazia – diceva infine il nonno con aria di comando – amuninne, usciamo.»

Per Maria Grazia quelle passeggiate erano una gioia. Sapeva esattamente cosa l’aspettava e in un baleno era pronta sulla porta. Tirava il nonno appesa al suo braccio, come un cagnolino verso la libertà e il nonno, con la mano ferma ma senza asprezza, la ritraeva a sé.

«Piano Maria Grazia, non essere precipitusa.» Sì, le diceva propro così. Non essere precipitusa nel dialetto della gente del sud.

Maria Grazia aveva fretta perché quelle immancabili passeggiate pomeridiane l’avrebbero condotta, soltanto in apparenza per un caso, proprio lì. Lentamente, girovagando, sempre la piccola mano nella grande mano del nonno, attraversando la piazza gremita di capannelli di uomini intenti a godersi l’aria leggera, Maria Grazia era certa che sarebbero giunti dinanzi alla bottega all’ angolo. Il negozio con l’insegna un po’ rovinata. Da Turi.

Un locale stretto e lungo nel quale a malapena entrava l’enorme bancone di legno, gli scaffali e i barattoli di vetro con i tappi di latta. Barattoli zeppi di caramelle, rosse e lucide. E quelli di mou, gommose, metà bianche e metà nere con l’involucro uguale, bicolore. Pesciolini e stelline di liquirizia. Ogni ben di Dio.

Dal fondo del negozio, dietro il banco altissimo, sbucava la faccia buffa di un ometto. Gli occhiali neri e tondi sul viso stralunato, la testa calva che sembrava non aver mai conosciuto capelli. Quello era Turi, o il figlio di Turi, o il nipote di Turi, insomma chi gestiva la bottega che avrà avuto, anche a giudicare dai muri pieni di crepe, almeno un centinaio d’anni.

«Allora che cosa diamo a questa bella bambina? Il cartoccio grande o quello piccolo?» diceva Turi mentre piegava la carta spessa a mò di imbuto. Ma era una domanda tanto per dire, perché Turi puntualmente le preparava la confezione più grande. E quando il cartoccio sembrava scoppiare le riempiva le tasche. E poi le mani. E la bocca. Sgocciolante di saliva per il troppo masticare. E per la felicità.

Fu al ritorno da una di quelle passeggiate, quiete, per avere il tempo di mandar giù quei pesciolini dispettosi che le guizzavano tra i denti neri di li- quirizia, che un giorno, lasciandosi alle spalle la piazza e girando l’angolo verso la grande casa del nonno, sentì voci che bisbigliavano. Bisbigli che al suo orecchio di bambina arrivarono nitidi. Dicevano: «povera piccola, la sua mamma sta tanto male.» Maria Grazia, pur nell’ingenuità dei suoi anni, non ebbe dubbi. Parlavano di lei e della sua mamma. E di una malattia che lei non conosceva e doveva essere cosa assai brutta se quegli uomini ne avevano parlato mesti e rassegnati. Forse per questo un giorno lontano, tantissimo tempo dopo, quando i ricordi sembravano ormai svaniti, Maria Grazia avrebbe cercato di capire. Quel male che spegne lo sguardo. E a volte arriva a uccidere.

Il viaggio

Era pomeriggio quando sono arrivata la prima volta a Castiglione delle Stiviere in una giornata di primavera splendida, improvvisamente troppo calda, la luce che ferisce gli occhi. E i colori. Li ho guardati dal treno. La testa obliqua sul finestrino per chilometri e chilometri. Il buio delle gallerie, pae- si inerpicati su rocce marroni e torrenti grigi e d’un tratto lampi di azzurro su pianure gialle senza fine. Macchie di case solitarie e formiche di uomini chine al lavoro nei campi.

Quando il treno mi ha lasciata sull’asfalto appiccicoso di una piazza sconosciuta ho costeggiato il lago. Il Garda. Il più verde che abbia mai visto.

Troppo verde per essere vero. Un risveglio potente ed eccessivo della natura. Un quadro senza sfumature. Perfetto. Uno schiaffo al dolore, ho pensato, talmente violento da far scoppiare la testa.

È a Castiglione che sono andata a cercare la follia e il suo volto più inaccettabile. Quello delle madri che hanno ucciso i loro figli.

La notte precedente al mio viaggio avevo fatto un sogno. Una sala cupa, gremita di gente in abiti di altre epoche. Voci di contadini e sudore rancido, fiati di bocche affamate, corpi a premere l’uno sull’ altro per tentare di scorgere nel fondo la Corte, un tavolo altissimo e seduti i giudici col mantello nero, uomini senza volto, presenze severe, immobili statue, custodi inflessibili di quel che è giusto e di quel che è sbagliato. Delle donne avanzavano verso la Corte, i vestiti stracciati, i piedi nudi e sporchi di terra, gli occhi bassi, impaurite. Già sottomesse al verdetto: «colpevole», rimbombava una voce nell’aula e il popolo esultava in delirio, invasato. Avanti un’altra. «Colpevole, colpevole», incitavano uomini e donne tra urla e risa. Un gioco crudele. Sino a che una donna dai lunghi capelli neri corvino, come di seta, provò ad alzare lo sguardo. Gli occhi erano cerchiati di viola. Implorava pietà, e la bocca tentava di articolare parole. Voleva, la povera donna, spiegare qualcosa. La folla, attonita, colpita da tanta impudenza, rimase in silenzio per qualche secondo. Ma cosa avrebbe mai potuto dire la sciagurata?

Un uomo gridò d’un tratto: «assassina». E subito si ruppe l’incanto. Tutti presero a urlare: «assassina.» Un boato incontenibile. Chiedevano sangue, orde fameliche convenute per un rito disumano.

La donna del sogno non poté mai raccontare il dolore che aveva dentro.

La casa

Castiglione è un ospedale psichiatrico giudiziario. Una volta si sarebbe chiamato manicomio criminale. Le differenze con quel nome che fa paura sono poche e tante allo stesso tempo. La prima, decisiva, è che non ci sono agenti penitenziari. È l’unico ospedale psichiatrico in Italia nel quale lavorano soltanto medici e infermieri. Il personale dipende dal ministero della sanità e dagli enti locali. Come in un manicomio criminale però chi entra a Castiglione ha commesso un reato ed è stato ritenuto incapace di intendere e di volere. Il magistrato può comunque disporre il ricovero provvisorio anche quando la persona accusata è in attesa di giudizio se c’è il sospetto di una malattia mentale.Gli uomini a Castiglione sono in media centocinquanta. Ma solo uno, tra quelli ricoverati al mio arrivo, aveva ucciso il proprio figlio. Non ho saputo il suo nome ma ha poca importanza. Anche quell’ uomo del resto non ricorda la sua storia e il delitto che ha, senza alcun dubbio, commesso. Vive in un mondo fino ad ora inaccessibile. Le donne sono una cinquantina. Ogni settore ha il nome di un fiore. La triste contabilità delle madri assassine era ferma quel giorno a sei.

Castiglione è l’unico ospedale psichiatrico giudiziario in Italia a ospitare le madri che hanno ucciso i loro figli. Per questo nell’ immaginario colletti- vo, negli articoli dei giornali e nelle cronache che sempre più indugiano su queste storie, è soltanto la casa delle mamme assassine.

Dopo qualche settimana dai miei incontri ne sarebbe arrivata un’altra, una certa Patrizia, che aveva ucciso il figlioletto chiudendolo in un armadio. E proprio quella notte, nelle ore trascorse nella stanza d’ albergo prima di poter parlare con le donne della follia, anche Maria P., una mamma di Lecco, avrebbe iniziato a fare agli inquirenti le prime parziali ammissioni su quanto le era accaduto qualche giorno prima. Avrebbe svelato, anche a se stessa, che nessuno era entrato nella sua casa per imbavagliarla e legarla lasciando il bambino di appena cinque mesi a morire nella vaschetta da bagno. Non erano mai arrivati i rapinatori a rovistare nell’ appartamento per portare via chissà che cosa. Nè uomini sconosciuti le avevano lasciato graffi sulla schiena e lividi sul collo. Non c’erano altre presenze nella sua casa. Soltanto lei e le sue mani che premevano il corpo del piccolo, lo spingevano come un bambolotto, sul fondo della vasca. Testimone muta dell’omicidio del suo bambino.

A Castiglione avrei incontrato anche la mamma di Lecco andata ad aggiungersi all’elenco tragico compilato dall’Istat dei venti figli che ogni anno vengono uccisi dai genitori. Dalle madri soprattutto. Vengono considerati in questa statistica anche gli infanticidi, cioè i bambini uccisi subito dopo il parto. Sono i bambini gettati nei cassonetti o in un prato, figli di prostitute o di ragazzine che hanno nascosto la loro gravidanza a genitori che non hanno voluto vedere. Creature partorite nell’ abbandono morale o materiale, nel bagno di casa o nel chiuso di una stanzetta. Grida di dolore e pianti soffo- cati da un cuscino nella notte solitaria, fino all’ assurdo. Come accaduto nel novembre del 2004 in un convitto di Siena per studentesse universitarie dove una ragazza di 19 anni ha ucciso il figlio partorito da sola nella stanza e lo ha tenuto chiuso in una valigia di tela per 15 giorni. Drammatica nella sua crudeltà è anche la storia di un’altra studentessa di Sedriano, nel milanese, nel novembre del 2000. Non si è limitata ad uccidere la bimba che aveva appena partorito. Prima di infilarla ancora viva in uno zaino, che fu trovato sotto il letto della nonna, ha preso la cucitrice e ha spillato le labbra della neonata per impedire che il suo pianto si sentisse. Anche lei aveva partorito in casa da sola.

Sono omicidi agghiaccianti. Storie di degrado, di paura, di ignoranza, inconcepibili ai nostri giorni nella cosiddetta società del benessere che ha dato alla donna la possibilità di abortire o anche di lasciare un bimbo partorito in ospedale.

Quel figlio non è mai stato voluto, è un puro incidente, un fardello dal quale liberarsi in un modo o in un altro. È una cosa. Ma non c’è stato, sembra cinico affermarlo, alcun rapporto reale tra madre e figlio. Per queste mamme è come se il loro corpo avesse subito il fatto che un altro piccolo corpo si alimentasse e crescesse all’interno del proprio. È bastato recidere il cordone ombelicale per segnare il destino della creatura più fragile e indifesa. Dico- no che somigliano a vere e proprie interruzioni di gravidanza oltre tempo. Per la legge sono punibili con la reclusione da 4 a 12 anni, una condanna più mite rispetto ai figlicidi che evidentemente sono ritenuti ancora più assurdi. Avvengono dopo il primo anno di vita, quando un rapporto si è dunque instaurato. La mamma ha atteso quel bambino. Tutta la gravidanza a fantasticare su di lui. Si chiamerà Marco, o Andrea. Poi l’ecografia. Il piccolo se ne sta nel pancione. La mamma lo guarda sul monitor. Prodigi della tecnologia. E si vede benissimo. Sembra quasi di poterlo toccare. È proprio un bel maschietto. Si mette il dito in bocca. Gli batte il cuoricino. Colpi forti, assordanti. Esclama commossa: «mamma mia, è davvero incredibile.» Quella madre nel tempo ha avuto modo di accudire il suo bambino. Lo ha stretto a sé, gli ha dato da bere e da mangiare, gli ha cantato ninne nanne per addormentarlo la sera, gli ha raccontato favole alla luce di una lampadina. Le sue mani, nel gioco delle ombre sulla parete, hanno creato coniglietti e uccellini. Il piccolo ha sorriso, divertito. Tutto un mondo fantastico. La mamma si è commossa. Gli occhi lucidi e una fitta nello stomaco. Gli ha detto: «non ti lascerò mai.» Poi l’ha difeso dal freddo, dal buio e dagli estranei cattivi ma non da se stessa. Per la legge sono omicidi aggravati dal rapporto di parentela. La condanna può arrivare all’ergastolo.

Sono i delitti che fanno più paura perché in bilico tra la normalità e la follia. Accadono in famiglie nelle quali non c’è povertà, almeno materiale.

Dunque, la pazzia sembrerebbe l’unica spiegazione.

Eppure, stando agli stessi dati, solamente una donna su tre è folle. Le altre vengono ritenute sane di mente in perizie stilate da psichiatri che non sempre però la pensano allo stesso modo. La gente inorridita sbotta: «non si può uccidere un figlio, è contro natura.» I medici si limitano a replicare che l’istinto materno non è innato.

Le madri a volte hanno avuto problemi nell’ infanzia. Covano un disagio che può diventare profondo. Qualcosa di più della malinconia. Ad amare a volte si impara o non si impara affatto. Non amare può essere la malattia.

Castiglione è una struttura abbastanza moderna, sorta negli anni Quaranta come semplice ospedale psichiatrico. Una serie di padiglioni in un grande parco nei pressi della strada provinciale. Poche curve più su, salendo lungo colline morbide ricche di viti dal sentore di vini buoni, si arriva in paese, Castiglione delle Stiviere: zona di lombardi operosi, che maneggiano soldi e vivono bene, come in molte cittadine dell’alto mantovano, dove un tempo governavano i Gonzaga. Lo stemma del vecchio Comune riproduce un cane che si alza sulle zampe posteriori in segno di fedeltà al suo signore.

Questa è la fine dell’anteprima gratuita.

Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile